Estancias jesuíticas, una aventura para viajar en el tiempo

Cinco antiguas estancias son las que componen el interesante legado dejado por la orden religiosa de los jesuitas, en Córdoba durante el siglo XVII.

El valor histórico y cultural que se les atribuye, han sido condiciones de garantía para que en el año 2000 las Estancias Jesuíticas fuesen declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

Entre sus construcciones valoradas, las iglesias son las obras arquitectónicas más destacadas.

Si tenés ganas de realizar un paseo cultural por Córdoba, las Estancias Jesuíticas son una buena excusa para conocer diferentes regiones de la provincia y viajar al pasado jesuita. En este post, te contamos algunos datos sobre cada una de ellas para que diseñes una ruta de viaje cultural.

El núcleo estaba en Córdoba

Partamos de la base. En la Ciudad de Córdoba, a pocas cuadras del Amérian Córdoba Park Hotel, se encuentra la Manzana Jesuítica. Este paseo histórico conformado por un bloque de edificios de gran importancia patrimonial, fue el núcleo jesuita desde el que se administraba y controlaba el funcionamiento de las estancias ubicadas en las afueras de la ciudad.

Estancia Jesuítica de Alta Gracia

A 36km de la Ciudad de Córdoba se encuentra Alta Gracia, una de las ciudades características del legado jesuita. La Estancia de Alta Gracia tuvo su origen en el instante en que Juan Nieto, cofundador de Córdoba, recibiera la posesión de las tierras en donde se emplazó este edificio. Años más tarde, Doña Estefanía de Castañeda -viuda de Juan Nieto-, se casó con Alonso Nieto de Herrera quien bautizó a la estancia como "Alta Gracia" en honor a la patrona de su pueblo natal en España. Cuando Doña Estefanía murió, Don Alonso se unió a la Compañía de Jesús y donó todas sus tierras a la misión jesuítica.

En este terreno, los jesuitas instalaron un establecimiento en donde producir alimentos para abastecer al colegio Máximo, a través de la agricultura, ganadería e industrialización.

Con el tiempo se convirtió en uno de los rincones más prósperos de la provincia.

La estancia posee un gran valor arquitectónico ya que su infraestructura no ha sufrido modificaciones con el correr del tiempo. Cuenta con diecisiete salas de exposición que nos muestran las costumbres de la época además de la residencia donde vivían sacerdotes que tenían a cargo la administración, evangelización y enseñanza de los oficios.

Estancia Jesuítica de Jesús María

Otra de las joyas arquitectónicas de los jesuitas es la Estancia Jesuítica de Jesús María, que comenzó a construirse cuando la Compañía de Jesús adquirió la "Chacra de Guanusacate", como en ese momento la denominaban los aborígenes.

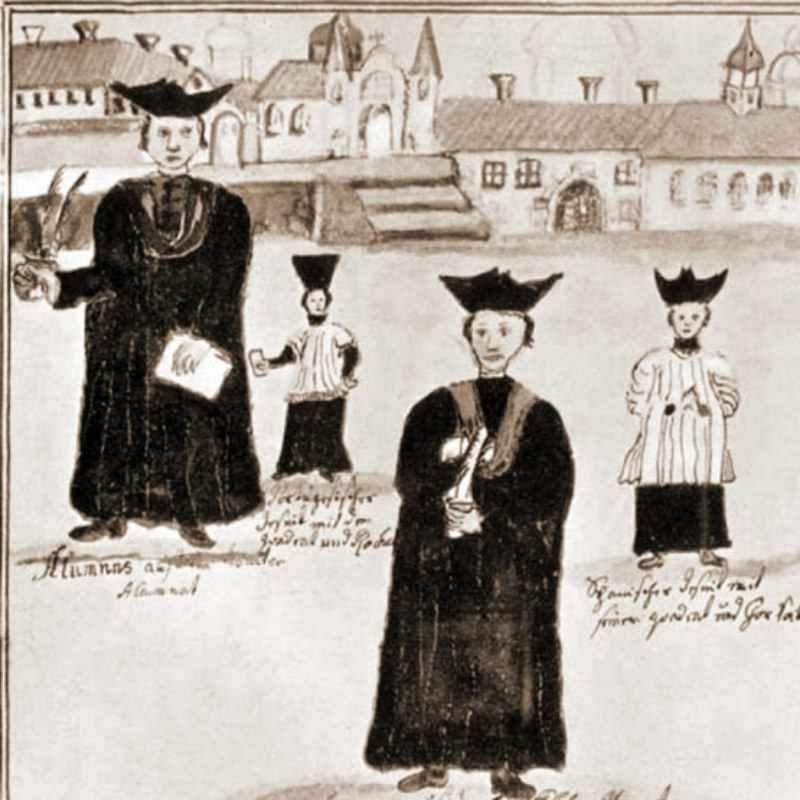

En estas tierras, los jesuitas desarrollaron su segundo emprendimiento productivo dedicado al cultivo y a la cría de animales. Una característica del modus operandi de los jesuitas era contratar a los aborígenes de la región como mano de obra, no sólo para la producción agrícola-ganadera sino además, para la construcción de sus edificios.

En esta estancia, se pueden apreciar las amplias galerías y los arcos de medio punto que dan cuenta de las características típicas del estilo arquitectónico jesuita.

A lo largo de sus salones podemos observar cómo se llevaban a cabo las actividades en la estancia, los elementos con los que se trabajaba y los que utilizaban los jesuitas para educar a los pobladores de la región con la Fe católica.

Estancia Jesuítica Caroya

En 1661, Ignacio Duarte y Quirós transformó unas tierras en una estancia de producción de maíz, trigo, frutas, vino, miel y algarrobo. El nuevo y próspero negocio no solo sirvió a los fines económicos sino además, fue utilizada como residencia de verano para los alumnos de la Compañía de Jesús.

Recorrer esta construcción antigua y llena de historia nos permite adentrarnos en la historia de los jesuitas y sus misiones.

Dentro de la estancia podemos encontrar la casa central con un patio pintoresco, el claustro con diez habitaciones amobladas según los estilos de la época y una capilla que data del siglo XVII.

Esta estancia habla además de la historia argentina ya que cuando estalló la guerra de la Independencia, albergó la primera fábrica de armas blancas del Ejército del Norte. Tiempo después, la Estancia de Caroya pasó a manos del gobierno nacional. En plena inmigración europea, el presidente Nicolás Avellaneda propuso que fuera éste el hogar de esos inmigrantes. Específicamente, aquí se alojaban los provenientes de la región italiana de Friuli, quienes después fundaron el asentamiento urbano Colonia Caroya.

Estancia Jesuítica Santa Catalina

En 1622, la Compañía de Jesús le compró a un estanciero de apellido Frasson unas tierras ubicadas en la actual zona de Totoral a 20km de Jesús María. En ese momento, comenzaron las obras para consolidar el proyecto de erigir una nueva estancia jesuítica.

No se conoce con exactitud la fecha en la que se construyó la Iglesia y la Casa, pero el estilo arquitectónico cuenta que esta estancia fue realizada en diferentes épocas. Algunos registros como la placa de metal de la fachada, dan cuenta de que la construcción demoró cien años.

Durante los años de trabajo, diferentes arquitectos participaron de la construcción. De ahí que el edificio tenga influencia de varios estilos como el arte manierista proveniente de Italia, la esencia barroca del centro de Europa y la influencia mudéjar. Ésta variedad y la armonía con la cual se integraron, dan cuenta de los aspectos distintivos de la estancia Santa Catalina.

Estancia Jesuítica La Candelaria

La Candelaria es una de las estancias más extensas dentro del territorio cordobés, ubicada en la actual localidad de Cruz del Eje. Por merced real estas tierras pertenecieron a Don García de Vera y Mujica. Años más tarde fueron heredadas por su hijo Francisco Javier, quien donó el establecimiento a la Compañía de Jesús en 1673.

Los jesuitas construyeron los edificios necesarios para el funcionamiento de la estancia, que se convirtió en un importe centro de producción agropecuaria.

La construcción cuenta con un primer patio rodeado por las habitaciones destinadas a los religiosos y un segundo patio con depósito, talleres de trabajo y una capilla.

Después de la expulsión de los jesuitas, la Junta de Temporalidades ordenó su fraccionamiento. En 1941, la estancia fue declarada Monumento Histórico Nacional y el gobierno adquirió su posesión en 1982.

San Ignacio, la estancia que quedó en el olvido

Al comienzo de este post hablamos de cinco estancias que conforman el legado jesuita en Córdoba. Sin embargo, la historia nos habla de una más que no llegó a ser considerada patrimonio.

La Estancia Jesuítica de San Ignacio, ubicada en el Valle de Calamuchita, fue la última en construirse y la única en derrumbarse casi en su totalidad. La Compañía buscaba, un lugar específico donde llevar a cabo sus ejercicios espirituales, ya que aún no disponían de un espacio propio.

Sus escasos vestigios materiales, no permitieron que fuese incluida en la declaración de patrimonio otorgada por la UNESCO. El casco ya no existe y las ruinas muy desperdigadas no llegan al 15 por ciento de lo que alguna vez fue.

Recorrer todas las estancias no es cuestión de un día. Sin embargo, es una experiencia cultural enriquecedora que nos conecta con la historia de las regiones y del legado de los jesuitas. ¿Qué esperás para iniciar esta aventura?

Compartí esta nota en tus redes